箕面市にて三井ホームの2階建てを塗り替え(その①)

今回、塗り替えをご依頼いただいた箕面市のY様邸は2回目の塗り替えです。

1回目の塗り替えは何もわからないまま付き合いのあった業者に依頼されたそうですが、当初受けていた説明と異なる点があったり、その後の経年劣化の度合いを見て2回目は業者や塗料の選び方についてじっくり情報収集されました。

主にインターネットで情報収集する中で進和リフォームのサイトにたどり着かれ、見積り内容がご自身の考え方に合致したとのことでご依頼いただくことができました。

| 工事内容 | 外壁塗装 屋根塗装 塀・擁壁塗装 シーリング打ち替え |

|---|---|

| リフォーム期間 | 約2週間 |

| お客様名 | Y様 |

| 市町村名 | 箕面市 |

三井ホームで建てられた箕面市のY様邸の塗り替え完成後の写真です。

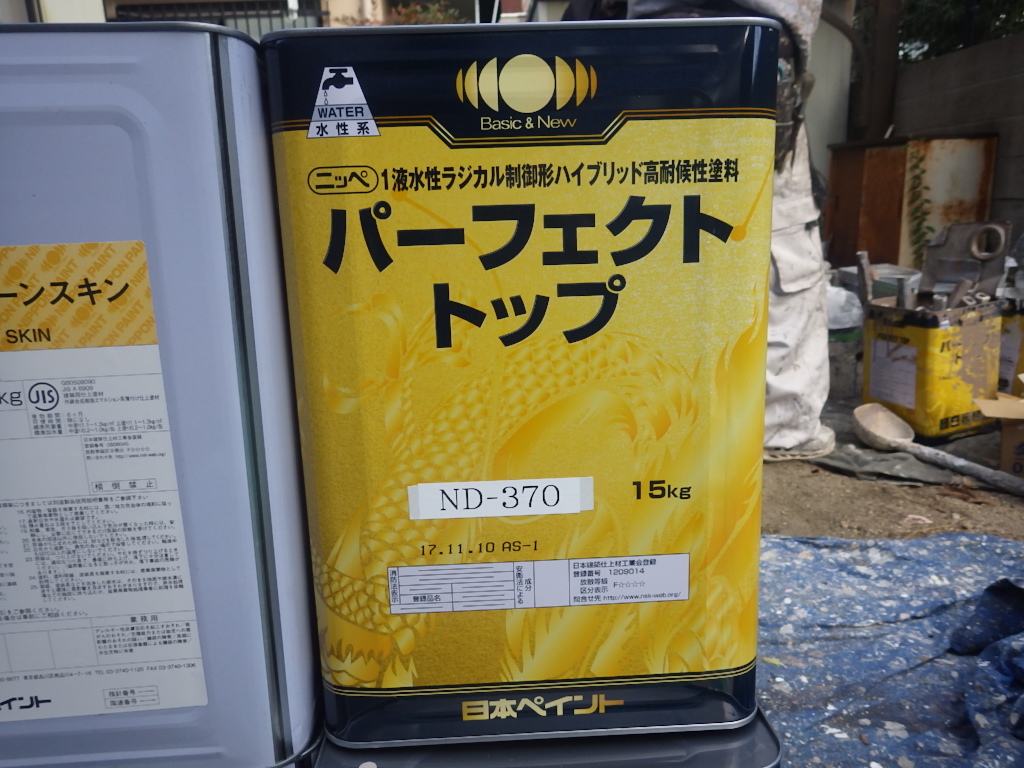

色は施工前の色に合わせて標準色から選び、外壁の2階はND-370,1階はND-322の高耐候性塗料パーフェクトトップで塗り替えました。

屋根はロケットの断熱塗料技術を応用して作られた建築用断熱塗料ガイナを使用 色はガイナで最も濃色となるN-50を使用しています。

Y様には仕上がりにご満足頂くことができ、前回の塗り替えよりもつやが落ち着いた仕上がりで良かったということでした。

つや有り塗料を使ったのになぜ、前回よりつやが落ち着いているのかはこの記事の続きで説明しています。

現状チェック

最初の現場調査時には、見積りを作成するための採寸・建物構造などを確認し、建物の劣化の状態を調べます。

最初の現場調査時には、見積りを作成するための採寸・建物構造などを確認し、建物の劣化の状態を調べます。

劣化状況は塗装の状態だだけに留まらず、塗装以外の部分も含めて建物全体をチェックしています。

外壁塗装はただ塗れば良いのではありません。 材料の選定も工法の決定もすべては現況の把握から始まります。

どのような劣化が見られるか、なぜそのようになっているのか、それがわからないと必要な工事がされないまま、上辺だけ塗装できれいになっても、長持ちすることはありません。

どのような劣化が見られるか、なぜそのようになっているのか、それがわからないと必要な工事がされないまま、上辺だけ塗装できれいになっても、長持ちすることはありません。

Y様邸では写真の様な劣化が見られました

まず目についたのは、軒裏の塗装の剥離です。1階、2階とも紫外線の影響がある部分は、ボロボロになっていました。

まず目についたのは、軒裏の塗装の剥離です。1階、2階とも紫外線の影響がある部分は、ボロボロになっていました。

原因を詳しく探る必要があります。

外壁では目地シールが南側よりも北側で亀裂などの劣化が多く見られました。普通は紫外線がよく当たる南側の方が傷みやすいのですが、なぜでしょうね。 また、外壁サイディングが留められている釘周辺で亀裂が数箇所見られました。 釘打ちサイディングの劣化としてよく見られる現象です。

他には、2階軒樋の4つある曲がり部分が2ヶ所割れていました。 見たことが無い割れ方ですが、雨といの不具合は建物の劣化を早めますので、修理が必要です。

足場の設置

工事は足場の設置から始まります。

工事は足場の設置から始まります。

ちなみに、足場の見積りは面積で決まります。その面積と言うのは組みあがった足場の外周面ですので、建物の外壁面積よりは大きくなるのが普通です。

足場は専門業者が組む場合と塗装職人が組む場合があって、現場状況によって使い分けていますが、時々見かける「足場代無料!」の広告のように無償で出来る仕事ではありません。

足場は専門業者が組む場合と塗装職人が組む場合があって、現場状況によって使い分けていますが、時々見かける「足場代無料!」の広告のように無償で出来る仕事ではありません。

足場無料の業者さんの見積りを見せていただくこともありますが、多くは大手メーカー以外の塗料を使い、塗装単価がかなり高めに設定されています。 要は無料にした足場代を他の見積り項目に含めているということですね。

足場無料の業者さんの見積りを見せていただくこともありますが、多くは大手メーカー以外の塗料を使い、塗装単価がかなり高めに設定されています。 要は無料にした足場代を他の見積り項目に含めているということですね。

下地調整

屋根と外壁の洗浄によって塗装に適した下地とします。 屋根は古い塗膜がしっかり密着しており、高圧洗浄でも剥がれる部分がありませんでした。

屋根と外壁の洗浄によって塗装に適した下地とします。 屋根は古い塗膜がしっかり密着しており、高圧洗浄でも剥がれる部分がありませんでした。

こうしたしっかりした塗膜のことを「活膜(かつまく)」といい、そのまま新しい塗装をしても問題ありません。 逆に簡単に剥がれてしまう塗膜を「死膜」というそうですが、私は聞いたことも使ったこともありません。 単純に「劣化塗膜」と呼んでいます。

こうしたしっかりした塗膜のことを「活膜(かつまく)」といい、そのまま新しい塗装をしても問題ありません。 逆に簡単に剥がれてしまう塗膜を「死膜」というそうですが、私は聞いたことも使ったこともありません。 単純に「劣化塗膜」と呼んでいます。

「死膜」だらけの軒裏を塗装できるように剥がしていきます。

「死膜」だらけの軒裏を塗装できるように剥がしていきます。

剥がした塗膜が庭に散らばると清掃が困難なので、予め養生してから剥がしにかかりましたが、そこらじゅうが白い塗膜片だらけになって掃除にてこずりました。

剥がしてから状態をよく観察すると、前回の塗装だけでなく、新築時の塗膜から剥がれているようです。

剥がしてから状態をよく観察すると、前回の塗装だけでなく、新築時の塗膜から剥がれているようです。

塗料が付着しにくい材質のようですね。

シールプライマーは専用の物が付属しています。 このプライマー、何にでも良くくっ付く上にシンナーで拭いてもとれません。

シールプライマーは専用の物が付属しています。 このプライマー、何にでも良くくっ付く上にシンナーで拭いてもとれません。

コンクリートにこぼしたりすると取れなくなるので注意が必要です。

サイディングの目地には変性シリコンを使用します。 変性シリコンの中でも、塗装後の目地汚染が少ないノンブリードタイプを使用するのが良いでしょう。

サイディングの目地には変性シリコンを使用します。 変性シリコンの中でも、塗装後の目地汚染が少ないノンブリードタイプを使用するのが良いでしょう。

接着剤でおなじみ「コニシ」のSRシール NB50を使用しました。 硬化後も柔軟性を保ち、目地の伸縮に追従してくれます。

今回2回目の塗り替えとなったY様は前回の塗り替え時より光沢が落ち着いていていいねとお話しされました。

今回2回目の塗り替えとなったY様は前回の塗り替え時より光沢が落ち着いていていいねとお話しされました。

今回もつや有り塗料を使ったのですが、なぜでしょう。

それは下塗りの違いにありました。

10年くらい前はサイディングの塗り替えに使う下塗り材と言えば、水に近い液状のシーラーを使っていました。

浸透シーラーや透明シーラーなどです。 これらは塗っても厚みがほとんどないので、元の下地が平滑であればそのまま平滑に仕上がります。 日光を良く反射して、ピカピカに光ります。

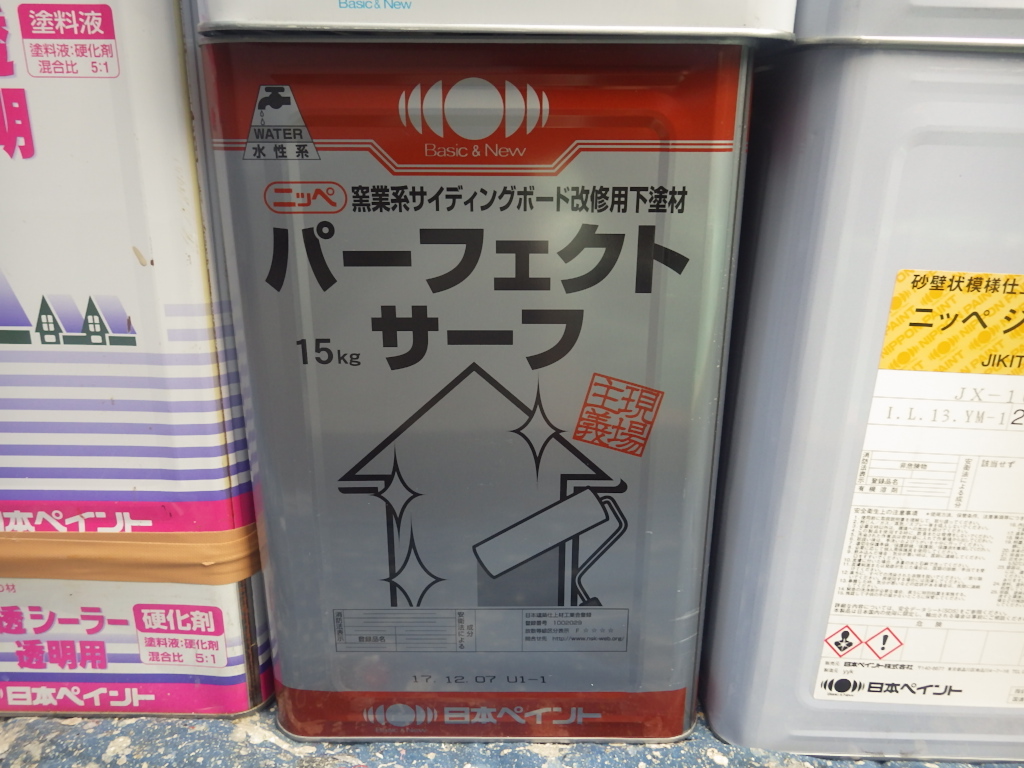

対して今回使用したパーフェクトサーフは、シーラーの付着力を高める機能に加えて微細な亀裂を修復するフィラーの機能も兼ね備えています。

シーラーに比べて粘性があり厚みが付くので、使用したウールローラーの模様が写真のように付きます。

その表面はわずかに凹凸があるので、日光が乱反射してつやが抑えられたように見えたわけです。

カラーベスト屋根 断熱塗装

屋根の塗装には断熱塗料の「ガイナ」を採用しました。 夏場の日差しの影響を緩和する塗料には熱を反射する「遮熱塗料」と熱が伝わりにくい材質を使用する「断熱塗料」の2種類があります。

屋根の塗装には断熱塗料の「ガイナ」を採用しました。 夏場の日差しの影響を緩和する塗料には熱を反射する「遮熱塗料」と熱が伝わりにくい材質を使用する「断熱塗料」の2種類があります。

どちらも一長一短ですが、断熱塗料には冬場の建物内の熱が逃げるのを抑える効果もあります。 外壁にも使用できるので、メリットは1年を通して得られるでしょう。

ガイナの下塗りには多くのメーカーの下塗り材が使用できますので、状況に合ったものを使用します。

ガイナの下塗りには多くのメーカーの下塗り材が使用できますので、状況に合ったものを使用します。

今回は古い塗膜にも浸透して強固に付着する「ファイン浸透シーラー」を使用。

ガイナは標準色で最も色の濃いN-50です。濃いと言ってもライトグレーくらいの色なので黒い屋根を好まれる方にはお選びいただけません。

屋外用は標準色のみで特注色はできないそうです。

また、ガイナの断熱性を発揮するには指定通りの塗布量を守る必要がありますが、屋根に2回塗りで塗布量全てを塗ると、厚塗りになりすぎて亀裂などの不具合が起ることがある為、今回は4回程度に分けて塗りました。

ガイナの塗布完了後の写真です。 塗膜に厚みがあるのがわかりますね。

ガイナの塗布完了後の写真です。 塗膜に厚みがあるのがわかりますね。

厚みがありすぎて、縁切り用のタスペーサーを用いても詰まってしまうことがある為、一部は塗装後に縁切り作業を行いました。

縁切りは屋根材の裏の結露水や雨水を排出させて雨漏れを予防する重要な作業です。

今回は12月の施工でしたが、ガイナの効果を目で見ることができました。

好天続きで放射冷却のため毎朝のように夜露で濡れていた屋根ですが、塗り終わった翌日は同じ時間帯でも霜がついたままになっていました。

塗装前は部屋の暖かい空気が屋根材に伝わり表面温度が高かったのが、ガイナの断熱効果で熱が逃げず表面温度が塗装前よりも下がったためだと考えられます。

軒裏塗装

古い塗膜の剥離がひどかった軒裏は、通常の塗装に入る前に、付着力を高めるシーラーを下塗りしました。

古い塗膜の剥離がひどかった軒裏は、通常の塗装に入る前に、付着力を高めるシーラーを下塗りしました。

日本ペイントのケンエース(通気性のある塗料で湿気による膨れが起こりにくい)を2回塗って仕上げています。